In dieser dreiteiligen Videoreihe geht es um den Datenschutz in Kindertageseinrichtungen. Hierfür haben wir ein Interview mit der Expertin Frau Martina Strifler vom Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg geführt. Frau Strifler hat sich die Zeit genommen auf unsere sowie auf vielfältige Fragen zum Datenschutz aus der pädagogischen Praxis zu antworten.Das Interview stellen wir Ihnen in drei Videos zu den folgenden Themenbereichen zur Verfügung: - Teil 1: Allgemeine Einführung in das Thema Datenschutz in Kindertageseinrichtungen - Teil 2: Beobachtung und Dokumentation & Fotos und Videos in Kindertageseinrichtungen - Teil 3: Kommunikation und Zusammenarbeit mit Familien.Wir empfehlen die Videos nacheinander anzuschauen, da diese aufeinander aufbauen und ineinandergreifen.

Im folgenden Methodenblatt geht es um das Erforschen der Ursachen von Gegebenheiten durch wiederholtes Nachfragen („Warum“ – Fragen). Darauf basierend sollen Ziele abgeleitet werden.

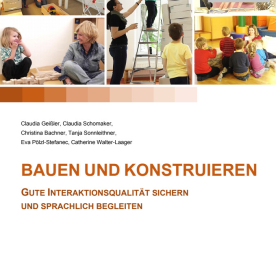

Bildungssprache unterscheidet sich von Alltagssprache. In der alltagssprachlichen Kommunikationwird meist ein gemeinsamer Gesprächskontext fokussiert. Demgegenüber beziehen sich Texte und Gespräche in der Schule primär auf abstrakte Inhalte und Gegenstände, die nicht in der unmittelbaren Nähe sind, und damit andere sprachliche Formulierungen und einen differenzierteren Wortschatz verlangen (Lange & Gogolin, 2010; Brandt & Gogolin, 2016). In Situationen des Bauens und Konstruierens wird Bildungssprache in spezifischen Sprachhandlungen auch im elementarpädagogischen Bereich eingesetzt (Isler, Künzli, Wiesner & Ester, 2014): Beim Beschreiben oder Erklären von Phänomenen, beim Definieren von Sachverhalten oder beim Argumentieren. Diese Sprachhandlungen kennzeichnen sich durch Merkmale der stilistischen Konvention (z. B. Sachlichkeit, logische Gliederung, Präzision, etc.), grammatikalische Merkmale (z. B. komplexer Satzbau, Satzstrukturen, etc.) sowie lexikalische Merkmale (z. B. Eigenarten des Wortschatzes und der Wortbildung). Dieses Dokument gibt einen Einblick in die Gestaltung einer guten Interaktionsqualität im Kontext des Bauens und Konstruierens.

Im Laufe der Kindheit kann es passieren, dass Kinder (hoch)belastende oder auch traumatische Erfahrungen machen. Diese können ganz unterschiedlich sein: das Erleben von Krieg und ggf. einer damit verbundenen Flucht, aber auch der Verlust eines Familienmitglieds, große Veränderungen innerhalb des familiären Umfelds, wie z. B. Krankheit, Trennung oder ein Unfall. Kinder reagieren auf solche Erfahrungen sehr unterschiedlich. Wichtig ist, das aus solchen Erfahrungen resultierende Verhalten von Kindern zu verstehen sowie ihnen größtmögliche Stabilität und Sicherheit im pädagogischen Alltag zu geben.Im Rahmen eines Impulsvortrags nehmen Frau Frenzel und Frau Pagenberg, Referentinnen des TiK-SH (Traumapädagogik in Kindertagesstätten, in der Kindertagespflege und in Familienzentren des Landes Schleswig-Holstein) in den Blick, wie pädagogische Fachkräfte hochbelastete und traumatisierte Kinder in Kindertageseinrichtungen begleiten und unterstützen können.Zu Beginn des Videos stellt Frau Frenzel das TiK-SH kurz vor. Im Anschluss daran gibt Frau Pagenberg einen Überblick über die Definition von Trauma und Hochbelastung sowie zu Verarbeitungsformen und -strategien traumatischer Erfahrungen. Sie stellt Möglichkeiten vor, wie Kindertageseinrichtungen Kinder mit traumatischen Erfahrungen begleiten können, richtet dabei den Blick auch auf das wichtige Thema der Selbstfürsorge pädagogischer Fachkräfte und nimmt eine Abgrenzung von Traumapädagogik und Traumatherapie vor.

In der Präsentation von Dörte Mülheims (Seminar 3 von 3), geht es um die Auseinandersetzung mit der Frage, welche Bedeutung der Kita-Leitung in Prozessen der Qualitätsentwicklung zukommt. Im dritten Seminar werden die Rubriken Kita-Leitung, das Selbstverständnis der Beteiligten, sowie Freiheit und Verantwortung erarbeitet.

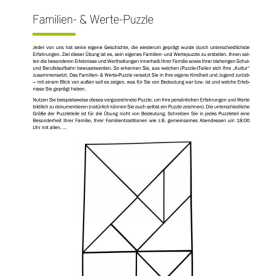

Ziel dieser Übung ist es, sein eigenes Familien- und Wertepuzzle zu erstellen. Ihnen sollen die besonderen Erlebnisse und Werthaltungen innerhalb Ihrer Familie sowie Ihrer bisherigen Schul- und Berufslaufbahn bewusstwerden.

Hier finden Sie die PDF-Version zur interaktiven Lerneinheit (web-based-training).

Dies ist eine Methode für die kreative Auseinandersetzung mit pädagogischer Qualität.

Dieses Dokument ist Teil des Angebots "Wir spielen die Zukunft", welches an der pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Frau Prof.in Franziska Vogt erstellt wurde. Es handelt sich um gendersensible, kreative Freispielimpulse zu digitalen Themen, bei denen eine spielerische Auseinandersetzung mit Digitalisierung und digitaler Transformation stattfindet. Zudem wird vermittelt, wie pädagogische Fachkräfte den Prozess sprachlich begleiten können.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit KiDiT arbeiten können, welche Funktionen das Tool hat und wie Sie Ihre Beobachtungen auswerten.